「悪玉菌は悪者」はもう古い?腸内フローラの多様性を育む新常識

「腸活には善玉菌が良い」「悪玉菌は身体に悪い」——なんとなく、そう思っていませんか?

健康や美容のために腸内環境を意識する方が増えていますが、実はこの「善悪」の考え方だけでは、腸内フローラの本当の姿を理解することはできません。

悪玉菌と聞くと、すぐにでも体から追い出したい「悪者」のように感じられますが、最新の研究では、彼らの役割がもっと複雑で、単純に「悪」と断定できないことがわかってきました。

むしろ、大切なのは特定の菌を敵視することではなく、腸内全体のバランスと「多様性」を育むことです。

この記事を読めば、「悪玉菌」に対するイメージが変わり、あなたの腸活をワンランクアップさせるための本質的な知識が身につきます。

今回は、専門的なレポートを基に、「悪玉菌」の真実、腸内フローラを構成する菌たちの関係性、そして健康の鍵となる「理想のバランス」について、わかりやすく解説していきます。

この記事でわかること

「悪玉菌」は本当に悪者?常識をアップデートしよう

「悪玉菌」のレッテルが生まれた背景

私たちが当たり前に使っている「善玉菌」「悪玉菌」という分類は、腸内細菌研究の世界的先駆者、光岡知足博士が提唱した学説が基になっています。

このわかりやすい分類は、複雑な微生物の世界を理解する上で大きな役割を果たしてきました。

しかし、この分類はあくまでも便宜的なもので、菌の働きを過度に単純化している側面があります。

現代の進んだ研究技術により、菌の役割は固定されたものではなく、腸内環境や他の菌との関係性によってダイナミックに変化することがわかってきたのです。

「日和見病原体」という新しい視点

いわゆる「悪玉菌」と呼ばれる菌の多くは、普段は私たちの体と共存しており、特別問題を起こすわけではありません。

しかし、腸内環境のバランスが崩れるなど、特定の条件下でのみ病原性を発揮することがあります。

このような菌は「日和見病原体(Pathobiont)」と呼ばれます。

つまり、菌そのものが絶対的な「悪」なのではなく、その菌が「悪さ」をしてしまう環境に問題がある、という考え方です。

この視点の転換こそが、本当の意味で腸内フローラを健全に保つための鍵となります。

腸内フローラの三大勢力:善玉菌・悪玉菌・日和見菌

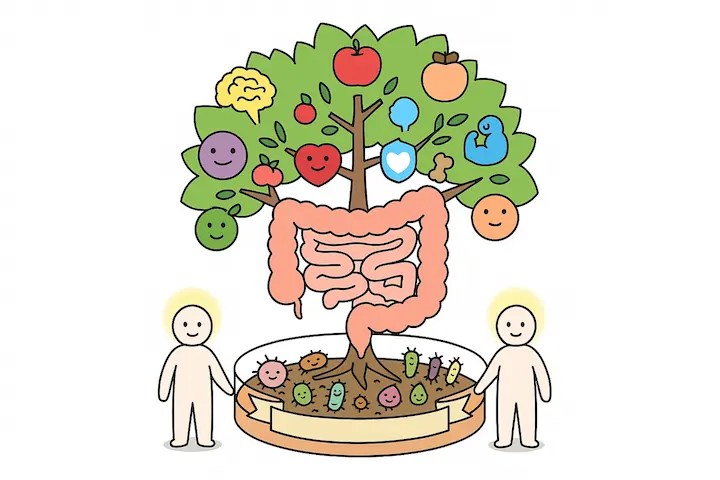

私たちの腸内には約1,000種類、100兆個もの細菌が生息しています。

これらの菌は、その働きによって大きく3つのグループに分けられています。

- ● 善玉菌(全体の約2割)

ビフィズス菌や乳酸菌に代表され、私たちの健康に良い働きをします。 糖や食物繊維をエサにして「短鎖脂肪酸」を作り出し、腸内を弱酸性に保つことで悪玉菌の増殖を抑えます。 - ● 悪玉菌(全体の約1割)

ウェルシュ菌やブドウ球菌などが知られ、増えすぎると体に悪影響を及ぼす可能性があります。 タンパク質などを腐敗させ、有害物質を産生することで腸内環境をアルカリ性に傾け、不調の原因となることがあります。 - ● 日和見菌(全体の約7割)

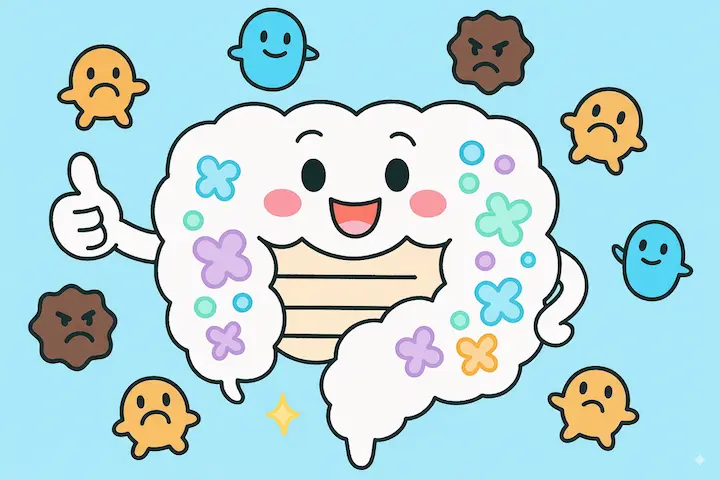

腸内細菌の大部分を占めるグループで、バクテロイデスなどがこれにあたります。 最も特徴的なのは、その名の通り「日和見」的な性質です。腸内で善玉菌が優勢なときは大人しくしていたり、良い働きをしたりしますが、悪玉菌が優勢になると悪玉菌に加勢してしまいます。

このことから、腸内環境の鍵を握っているのは、実は最も数の多い「日和見菌」の動向であるとも言えるのです。

健康のカギは「多様性」!理想的な腸内バランスとは

では、どのような腸内フローラが「良い状態」なのでしょうか。

その答えは「多様性」にあります。

なぜ「多様性」が重要なのか?

腸内細菌の多様性が高い状態とは、単に菌の種類が多いだけでなく、様々な菌がバランス良く存在している状態を指します。

健康な人ほど腸内フローラの多様性が高く、逆に様々な疾患を持つ人では多様性が低い傾向にあることが研究で明らかになっています。

多様性の高いフローラは、外部からの病原菌の侵入を防ぐバリア機能が強く、免疫のバランスを整え、消化吸収を助けるなど、多くの健康メリットをもたらします。

伝統的に理想とされる「善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7」という比率も、この多様性が保たれた状態の一つの目安と言えるでしょう。

バランスが崩れた状態「ディスバイオシス」

何らかの原因で菌の多様性が失われ、バランスが崩れた状態を「ディスバイオシス」と呼びます。

これは単に「悪玉菌が増えた」という話ではなく、腸内という生態系全体が破綻しかけているサインです。

ディスバイオシスは、お腹の不調だけでなく、肥満や糖尿病、アレルギー、さらには肌荒れやうつ病といった全身の様々な疾患と密接に関連していることがわかっています。

だからこそ、悪玉菌を減らすことだけを考えるのではなく、腸内フローラ全体の多様性を守り、育む視点が非常に重要なのです。

腸内フローラを育む3つの実践アプローチ

腸内フローラの多様性とバランスを育むためには、日々の生活習慣が大切です。今日から始められる、3つの基本的なアプローチをご紹介します。

- 【育菌】プロバイオティクスを摂る:善玉菌そのものを食事から直接取り入れる方法です。ヨーグルト、納豆、味噌、キムチなどの発酵食品を継続的に食生活に取り入れましょう。

- 【育菌】プレバイオティクスを摂る:腸内にもともといる善玉菌のエサとなる成分を摂取し、善玉菌を元気に増やす方法です。 食物繊維やオリゴ糖が豊富な、野菜、果物、豆類、海藻類などを積極的に食べましょう。

- 【多様性】いろいろな食材をバランスよく食べる:最も大切なのが、多様な食生活です。同じものばかり食べるのではなく、肉、魚、野菜、きのこ類など、できるだけ多くの品目をバランスよく摂ることが、腸内細菌の多様性を高める上で非常に重要です。

これらの食事法に加え、ストレスを溜めない、適度な運動をする、質の良い睡眠をとるといった生活習慣も、腸内環境を整える上で大きな助けとなります。

「ともしび」で嬉しい変化を実感されたお客様の声

💬 初めての酵素風呂!芯から温まりお肌もすべすべに♪

「はじめての酵素風呂でした!芯までじんわりと暖かくなり、米ぬかのおかげで肌がすべすべになりました♪おしゃれな空間で落ち着きました。ありがとうございます♪」

– Googleのレビューより

💬 初めての酵素浴でともしびさんを利用しました。

「事前に丁寧に説明いただけるので安心して入浴できます。最初はじんわり汗が出て、出る頃には汗だくになっています。肌がモチスベになって回を重ねるごとに代謝が良くなるので通いたいと思います。酵素ドリンクやドライフルーツも美味しくておすすめです!」

– Googleのレビューより

💬 体のコリもほぐれて、スッキリします!

「体も温まるし、コリもほぐれて、スッキリします!」

– Googleのレビューより

まとめ:悪玉菌を敵視しない新しい腸活へ

今回は、「悪玉菌」の真実と、本当に健康な腸内環境とは何かについて解説しました。

悪玉菌は、その存在自体が絶対的な悪なのではなく、腸内フローラのバランスが崩れたことを知らせてくれる「警告灯」のような存在です。

彼らの増加は、食生活や生活習慣を見直すサインと捉えることができます。

これからの腸活で目指すべきは、特定の菌を排除することではありません。

むしろ、多様な菌が共生できる豊かな生態系を育み、全体のバランスを整えることです。

日々の食事や生活習慣を見直し、あなた自身の腸内フローラを大切に育てていくことが、心と体の健康への一番の近道です。

体の内側から整える温活、「米ぬか酵素風呂」を体験しませんか?

腸内環境を整えるには、体を芯から温めて血行を促進することも大切です。「ともしび」の米ぬか100%酵素風呂は、自然の発酵熱で体を優しく包み込み、心と体のリラックスを促します。腸活と温活で、健やかな毎日を目指しましょう。

ご不明な点やご相談は、お気軽にお問い合わせください。