今年の冬は寒さが厳しく、暖房器具なしでは快適に過ごすのが難しくなっています。

しかし、暖房器具に頼りすぎると、体が本来持っている体温調節機能が低下し、冷え性や血行不良などの不調を招くこともあります。

そこで今回は「温活(体を内側から温める健康習慣)と暖房器具の関係」について解説し、冬を健康的に乗り切る方法をお伝えします。

温活とは

温活とは、体を冷やさないように工夫し、血行を促進することで健康を維持する習慣です。

体の熱は血液によって全身に運ばれているため、血流が悪くなると体が冷えやすくなります。

冷えによる主なデメリット

- ・血行不良による肩こり・腰痛

- ・免疫力の低下

- ・基礎代謝の低下

寒さを感じると体は体温を維持するために血管を収縮させ、血流を抑えて熱を逃がさないようにします。

しかし、冷えが続くと血流が悪化し、さまざまな不調を引き起こす原因になります。

逆に、適度に体を温めると血管が拡張し、血流が良くなるため、体の調子が整いやすくなります。

現代人の体温の低下

現代人の平均体温は昔と比べて低下していると言われています。

その原因の一つとして、暖房器具の普及による体温調節機能の低下が挙げられます。

体温低下の主な原因

- ・ストレスの増加

- ・運動不足

- ・食生活の乱れ

- ・暖房器具の過剰な使用

暖房器具を過剰に使いすぎると、体温調節機能が鈍くなり、自律神経の働きが乱れることがあります。

自律神経のバランスが崩れると、不眠や疲労感、無気力感など精神面にも悪影響を及ぼします。

▼関連リンク

今話題の”温活”で冷え改善!!自律神経を整えるオススメの対策方法とは??

温活と暖房器具の正しい付き合い方

寒い冬を乗り切るためには、暖房器具を適切に使いながら、自律神経を整え、体温調節機能を維持することが大切です。

暖房器具の種類と特徴を理解する

暖房器具にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴や適した使い方があります。

自分の生活環境や使用目的に合ったものを選ぶことが、快適かつ効率的な温活につながります。

一人暮らし・狭い部屋向け

■電気毛布

寝る時に最適で、電気代が安く、ピンポイントで温められる。

ただし、長時間の使用は乾燥しやすく、低温やけどに注意が必要。

■セラミックヒーター

即暖性があり、足元や手元をすぐに温められるため便利。

ただし、電気代がやや高めで、部屋全体の暖房には不向き。

■こたつ

長時間座って作業する人に向いており、省エネ性も高い。

しかし、動かなくなりやすく、寝落ちすると風邪や低温やけどの原因になるため注意。

家族暮らし・広い部屋向け

■エアコン

部屋全体を素早く暖められ、効率が良い。

ただし、乾燥しやすく、風が直接当たると体感温度が下がることも。

加湿器との併用がオススメ。

■オイルヒーター

音が静かで空気を汚さず、乾燥しにくいのが長所。

一方、暖まるまで時間がかかり、電気代もやや高め。

さらに、本体が重く移動しにくい点も考慮が必要。

寒冷地向け

■寒冷地仕様エアコン

通常のエアコンより暖房能力が高く、雪国でも活躍。

ただし、通常のエアコンより価格が高い。

■石油ストーブ

停電時でも使え、しっかり暖まるのが魅力。

ただし、灯油の補充が必要で、火を使うため換気や安全管理に注意。

コストと使いやすさのバランス

寒冷地以外では、エアコンが最もバランスの取れた暖房器具です。

効率が良く、ランニングコストも比較的抑えやすいですが、乾燥しやすいため加湿対策が重要です。

寒冷地では、寒冷地仕様エアコンや石油ストーブを併用すると、効率よく暖を取れます。

生活環境や電気代の状況に応じて、最適な暖房器具を選びましょう。

暖房器具の設定温度を見直す

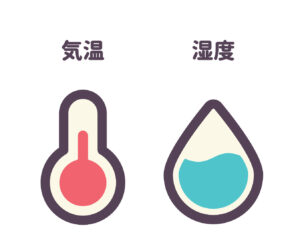

”室温が18〜22℃になるように暖房の設定温度を調整する”のが理想的です。

特に寒い時期は、暖房を高温に設定しすぎると室内外の温度差が大きくなり、自律神経の乱れや体への負担につながることもあります。

また、体感温度を上げる工夫を取り入れることも大切です。

例えば、加湿器を活用するなどして部屋の湿度を40〜60%に保つと、暖房の設定温度を下げても快適に過ごしやすくなります。

また、部屋の空気を循環させることも、暖房効率を高めることができます。

▼参考リンク

部屋の温度は何度が理想?適温と室温の違いは?(外部リンク)

家の中の寒暖差を小さくする

リビングだけを暖めすぎると、浴室やトイレなどとの寒暖差が大きくなり、ヒートショックのリスクが高まります。

特に入浴時は脱衣所や浴室を事前に暖めておくことが重要です。

▼参考リンク

「寒暖差疲労」とは(外部リンク)

▼関連リンク

『間違った温活』がヒートショックを招く?知っておきたい注意点と予防法

すぐにできる温活

寒い季節は暖房器具に頼りがちですが、本来、人の体には適切な温活習慣を取り入れることで、冷えに負けない体温維持機能を高める力があります。

ここでは、日常生活の中で簡単に実践できる温活の方法を紹介します。

食事で温活

- ・根菜類(にんじん、ごぼう、大根)や生姜、唐辛子など体を温める食材を積極的に摂る

- ・温かいスープや味噌汁を食事に取り入れる

- ・カフェインの摂りすぎを避け、白湯や生姜湯を飲む

▼関連リンク

冷え対策に必見!!温活にオススメのカラダを温める食べ物とは??

運動で温活

- ・ウォーキングやストレッチ、ヨガなど軽めの運動を毎日続ける

- ・寒い日は家の中でスクワットや軽い筋トレをする

入浴で温活

- ・38~40℃のぬるめのお湯に10~15分ほどゆっくり浸かる

- ・炭酸入浴剤や生姜・よもぎ風呂などを活用とリラックス効果も高まります

▼関連リンク

汗活でデトックス!お風呂で効果的に汗をかいて、疲れをリセットしよう♪

まとめ

冬の寒さ対策には、”暖房器具の適切な使用”と『温活』の両方を意識することが大切です。

暖房器具に頼りすぎず、食事や運動、入浴などの温活習慣を取り入れることで、体温調節機能を維持し、健康的に冬を過ごしましょう。

特に急激な温度変化は体に負担をかけるため、室温や湿度の管理を意識しつつ、大きな不快感を抱かない範囲で、体感温度に頼りすぎず適切な温度調整を行うことが大切です。

自律神経のバランスが乱れると、過剰に冷やしたり暖めたりしやすくなるため、極端な温度設定は避け、自分に合った温活方法を見つけることが大切です。

例えば、毎日ゆっくりお風呂に浸かることで、体の芯から温める習慣をつけるのもオススメです。

暖房器具と温活を上手に組み合わせて、寒い冬を健康的に乗り切りましょう。

ぜひこちらもご覧ください👇

ミネラル×米ぬか×酵素×おもてなし ”米ぬか100% 酵素風呂ともしび”のココがすごい!!

公式SNS

◆関連記事

・体温が1℃上がると何が変わる?『温活』で得られるメリットとは?

・冷え性改善!体が温まるツボ押しマッサージで温活ライフを始めてみよう

・朝の一杯で腸もスッキリ!”カフェイン”を活かした賢い『腸活』の方法

・『米ぬか酵素風呂』で血流改善!高血圧・低血圧のケアに役立てよう

・善玉菌を増やして血糖値を安定!糖尿病・動脈硬化を予防する腸活の方法とは?

ご予約はこちら👇

体質改善をして

肌の悩みや、さまざまな病気を克服したい方はこちら👇

開業支援・運営コンサルティングを行っております。

詳細をご希望の方はお気軽にご相談ください。

店舗情報はこちら👇

〒583-0875

大阪府羽曳野市樫山255番地グランバレー1F

★お店の地図はコチラをご覧ください⇒Googleマップ

TEL :072-976-5377

営業時間/9:00〜19:00

mail:tomoshibi.kosoburo@gmail.com

ぜひお気軽にお問い合わせくださいね♪